県教委の議事録を読もう

教育委員会とは

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第3条

教育委員会は、教育長及び四人の委員をもつて組織する。(群馬県はただし書きの規定により五人)

敗戦までの日本は、国家が教育を支配し、子どもたちを戦争に向かわせました。

その反省をもって「教育を政治に支配させてはならない」という理念から、教育委員会制度は生まれました。当初教育委員は公選で決められ、政治から独立した権限を与えられました。しかし戦後の逆コースの中、教育委員は、首長が議会の同意を得て決定する形式に変更され(1956年)、さらに現在は、首長が任命する形になっています。当然、政府や首長に批判的な人は任命されにくく、政治家が教育内容にまで口出ししてもニュースにすらなりません。戦後打ち立てられた「教育と政治の切り離し」という理念はもはや有名無実化しています。

2022年度

3月定例会議

3月16日 開会1:00 閉会2:49

抜粋

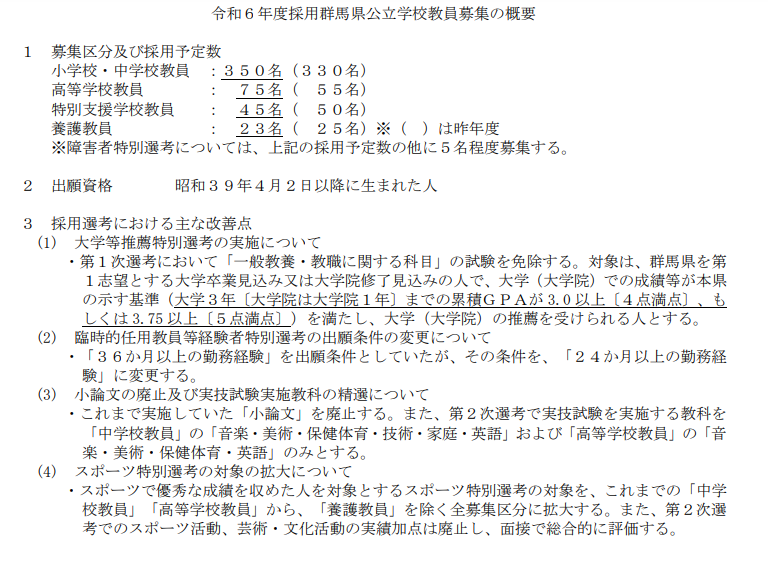

(学校人事課)今年度末は定年引き上げで対象者数が大幅に減少するが、長期的な見通しのもと小中高の教員数を確保するため、小中学校は 20 名増の 350 名、高校も 20 名増の 75 名とする。特支校と養護は数年後の需要都の関係から併せて 7 名減の各 45 名・23 名とする。全体では 33 名増の 493 名の採用予定とする。

各教育委員から県立学校の卒業式への参加報告が例年どおりあり、4月の入学式にも教育委員の参加が予定されているようです。これでは、「教職員の多忙化解消のための『提言R5』」にある「式典の来賓の精選」はどうなっているのでしょう?

会議で報告される「素晴らしい式」「落ち着いた雰囲気」「礼がしっかりできる」「立派な挨拶」などの教育委員が壇上から見た感想がどれほど意義のあるものか、はなはだ疑問です。

教員採用試験については、採用数をもっと増やすことが必要です。本来、正規採用で満たすべき定数に臨時採用を当て込んでいることが問題です。採用試験で「不合格」としておきながら、4月から「臨時で働きませんか?」という、人権を侵害するやり方をいつまで続ける気なのでしょうか。

予算の問題があるのは分かりますが、だったらもっと財政当局に強く要求すべきです。「ぐんまちゃんアニメよりも教育に予算を回せ」と言うべきでしょう。それに、「新たな研修履歴」のためのマニュアル作りや学校経営アドバイザーなど、予算を削減すべき部分は他にあります。「子どもたちの前に立つ先生が足りない」という緊急事態に、「先生を増やすこと」以上に優先すべきことはありません。

部活の地域移行を進めていくはずなのに、スポーツ特別選考を拡大していくことも疑問です。「部活のためだけではなく、幅広く経験を評価する」と言うのでしょうが、「教員を採用するための試験」にスポーツを重視するというのは合理性が乏しいように感じます。

そして全群教は「受験者に対して不当な質問がある」ことを問題視し、追及しています。「結婚や出産の予定はあるか」や、「配属地が遠くてもよいか」などの質問をされた受験者がいます。これが「人権問題である」ということに気づかない人が面接官をしていることに驚愕します。不当な人権侵害をやめ、「群馬県の学校は安心して働ける」という状態にしていただきたい。

2月定例会議

2月13日 開会1:00 閉会2:28

抜粋

(平田教育長)県独自に小1から中3の全学年で少人数学級編制を実施する「ニューノーマル GUNMA CLASS PJ(プロジェクト)」に引き続き取り組んでいく。また、スクールカウンセラーの勤務時間の拡充やスクールソーシャルワーカーの増員に取り組むほか、県立夜間中学開校準備、伊勢崎地域特別支援学校再編整備や、教育DX推進リーダー及びアシスタントを設置し、各小中学校に対するICT支援の強化などに取り組んでいく。

(河添委員)国の会議においても、こと教育の分野は「『私の経験』による支配」というものがあるというところからスタートした。「もしそれで施策が決定されてしまったら」という視点から、教育の科学的根拠として、教育の在り方を~

(小島委員)教員の労働環境を考える上で、「教育の特殊性」という言葉がよく出てくるが、デスクワークを除けば、全てにおいていろいろな労働の仕方があり、それぞれに特殊性がある。「特殊性」という言葉で逃げてしまうのは、教員の労働環境を考えるという意味では良くないのではないか、教員の働き方を労働として捉えた時に、どのようにしたら改善がなされるのかということに絞って議論をした方が良いのではないか、という意見を述べた。

(日置委員)学び続けるぐんまの教員サポートマニュアルは非常に良くできている。特にNITS(独立行政法人教職員支援機構)のオンデマンド研修と教員育成指標を紐付けるのは大変な作業だったと思うが、研修を受ける側としては非常に良くなったと思う。

(河添委員)学び続けるぐんまの教員サポートマニュアルについて、いろいろと検討していただき感謝する。働き方改革の中で、これをスタートすることは、プレッシャーや負担感を感じる部分もあると思う。自身のための研修履歴が記録として残るものとして捉えるということがわかりやすく書かれていると思うが、先生方が負担感や不安感がなくスタートできるように、伝え方を工夫していただけるとありがたい。

40人学級を35人にしていくこと自体には賛成です。しかし、予算増額を伴っていないため、加配を減らして見かけ上の定数を満たしている実態があります。結果的に先生たちの空き時間が減り、労働強化になっています。しかも、未配置が生じているのが実態であり、予算増額が何よりも求められます。

「『私の経験』による支配」というのは重要な指摘です。私たちは自分が受けてきた教育をそのまま子どもたちにしてしまいがちですが、それが教育の本質から外れていることも往々にしてあります。「教育とは何か」について、学び、考えるためにも、教師にはもっと余白が必要です。

「学び続けるぐんまの教員サポートマニュアルは、そもそも不要ではないか?」という議論がまったくされず、「必要である」という前提ですべてが進んでいることが問題です。

この研修履歴制度を、教育委員会は「何とか意味のあるものにしたい」と力を尽くしていることは分かります。しかし教員免許更新制は、当時から反対意見が根強かったにも関わらず、安倍政権が強引に導入したものです。百害あって一利なしの制度だったのだから、間違った政策であったことを認め、ただ廃止すべきだったのに、「発展的解消」などといって、余計な負担を増やしたことが問題なのです。

県教委は、国に忖度して新たな負担を増やすのではなく、教職員の負担を本気で減らしてもらいたい。

1月定例会議

1月16日 開会1:02 閉会1:57

抜粋

(平田教育長)令和5年度政府予算案が、昨年12月23日に閣議決定された。文教関係で前年より129億円増の4兆216億円が計上された。義務教育費国庫負担金では、教職員定数について、小学校における35人学級の計画的な整備等を図るとともに、小学校高学年における教科担任制の推進等のため、4,808人増の定数改善措置がなされたが、一方で、教職員定数の自然減や配置の見直し等により6,482人が減員となった。

また、スクールサポートスタッフを2,300人増員し12,950人、学習指導員等を今年度と同じ11,000人配置するなどの経費として、7億円増の91億円が計上された。さらに、部活動の地域移行等に関して、実証事業の実施のほか、中学校における部活動指導員の配置支援、公立中学校の施設整備や改修支援など、地域における新たなスポーツ環境の構築等に要する経費などとして28億円が計上された。今後も、情報収集を積極的に進め、制度の中身をしっかりと見極めた上で、県の施策にどのように活かせるか検討して参りたい。

(沼田委員)年末に報道され、ネットニュースでも取り上げられていた。当然全てではないが、現職の教員の皆さんは、この提言に対してポジティブなコメントを出していた。今までどっちつかずだった部分を明確にして、削減してよいという姿勢を、群馬県教育委員会として示していることに対して、前向きなコメントが多いように、私には見受けられた。

(平田教育長)これは本当に覚悟を持って発出したものである。やはり学校に任せているだけでは、なかなか進んでこなかった。教育委員会が発出することにはリスクがあったが、思い切ってやらなくてはならないと思い、教育委員さんにご指導いただきながら発出した。そのような反応があったことは、とてもありがたい。しかし、これからが大事であるので、今後ともご指導をお願いしたい。

教育長が言うように「覚悟をもって」、提言R5を発出したことは評価できると思います。本来、教育内容は学校の自主性に任されるべきなので、組合として「もっと行政に関与すべき」と言うことはありません。しかし、学校の裁量が削られ、教職員の業務が肥大化し続けてきた結果、大ナタを振って業務を削減するのは教委しかできない現状があるのも事実です。

R5の内容がすべてよいとは言えませんが、使える部分は使って、業務削減を実現していくことはできるでしょう。しかしいずれにせよ、教委任せにするのではなく、教職員自身が声をあげ、学校現場で議論していかない限り、真の労働環境改善はできません。

真っ先に削るべき、全国学テやキャリアパスポート、新たな研修制度などにはノータッチであることが証拠です。

12月定例会議

12月19日 開会1:00 閉会1:56

抜粋

(代田委員)高崎高等特別支援学校文化祭「大空祭」でミュージカル「ライオンキング」を鑑賞した。生徒全員が一丸となって、それぞれが担当する役柄に入り込み、自信を持って演じる姿や、セリフ、歌、動物の細かな動きを表現している姿に感動し、心を打たれた。

(河添委員)大泉高校創立110周年記念式典に参加した。二万名に上る卒業生、そして在校生が、校訓である「愛校・礼儀・責任」のもと、充実した学校生活、社会貢献を行っていることを実感した。

(河添委員)学校経営アドバイザーについて、学校現場の声を参考にしていただいているということで、ありがたい。

(日置委員)学校経営アドバイザーについては、今、ミドルリーダーが不足している中、素晴らしい取組だと思う。

全群教は、学校経営アドバイザー事業に反対です。今は、教員未配置が生じている「緊急事態」です。指導主事の派遣など、あらゆる手段を講じて、一人でも多くの授業者を配置するよう求めて続けています。

11月定例会議

11月17日 開会1:00 閉会1:56

抜粋(竹内委員)

市町村教育委員会研究協議会第1分科会。パソコンは、知識を得るためには非常に便利で早いが、知恵が身につくのだろうかということを考えた。取っ付きやすい機械という意味では良いが、使い方をうまく考えていかないと、知識を簡単に得るための道具になってしまい、考える力、想像する力が足りなくなると思う。

その通りです。しかし、現場に近づくほど「タブレットを使うこと」自体が目的化しがちです。交渉でも、何度も確認していますが、いまだに指導主事訪問で「タブレットを使うこと」が事実上の強制になっている報告があります。

抜粋(代田委員)

尾瀬高等学校創立60周年記念式典と市町村教育委員会研究協議会に参加した。尾瀬高校は、とても地域愛が深い学校だと感じた。

第3分科会「不登校児童生徒への支援における学校と関係諸機関との効果的な連携について」

さいたま市では、不登校等児童生徒支援センターGrowthを開設し、4人の先生がオンライン授業を行い、不登校児童生徒をサポートしている。玉村町では、「魅力ある学校づくり」を目指すことや、幼保から成長の様子を書き込む「にじいろファイル」を活用し、関係機関との連携を行っている。

必ずしも「登校する」ことだけではなく、どんな形でもよいので、生活のリズムを整えたり、学習や社会に参加したりできるよう、個々に合わせた支援を少しずつ進めることが大事。

不登校児童生徒への特別な支援には賛成です。しかし、圧倒的にリソースが足りません。「仕事を減らす」「人を増やす」ことをしないまま、新たな仕事が積み重なることは、さらなる教員の疲弊を招きます。

抜粋(沼田委員)

前橋西高等学校創立40周年記念式典と市町村教育委員会研究協議会に参加した。前橋西高校は、英語科あるいは国際科の教育活動を推進してきた学校だと理解した。

第1分科会「教育現場における積極的なICT活用について」

ICT活用というと、そのICTを「活用する」ことに主眼を置きがちであるが、最も重要なことは、子どもたちを主語にした学びの実現のために、ICTを活用するということである。

事例を紹介するより、ICTやデジタルの利便性を先生たちに知らせていくことが重要。自前主義をやめ、外部の力を活用していくことも非常に大切。

「外部の力の活用」は大事ですが、教育を産業化しようという動きが心配です。「子どもたち一人一人の成長」という、教育の本来的な目的を常に確認しながら行わないと、教育が儲けのタネにされてしまう危険性があります。

抜粋(河添委員)

第2分科会「教職員が心身ともに健康でよいコンディションで子供たちと向き合うために」

「守谷型カリキュラム・マネジメント」では、教育委員会がリーダーシップを持って改革ビジョンを示し、学校独自では地域や保護者の理解を得づらい取組とその意義を、学校、地域、保護者に分け隔てなく示し続けていた。

担任の空き時間を作る、放課後のゆとりの時間を作るための改革プランは学ぶところが多かった。4時20分に児童を下校させ、退勤時間までの20分の間で何かしようとするのは無理があるということであり、守谷市ではここからスタートしたということである。

どんなことを始めたかというと、市費で、理科、音楽、図工の専科教員を確保すること、それから、5時間授業で業務負担の標準化を図ることであった。週3日以上の5時間授業の日を設け、放課後の時間を小学校で2時間15分、中学校で3時間生み出した。これを、学校単独ではなく、全市で取り組み、その上で学校の働き方改革を推進する。空いた時間を作らずして、学校独自の工夫を求めることはしないと話されていたのが印象的であった。

文部科学省の専門官から、まとめとして、国や教育委員会が行うこととして、再度、学校が責任を担う領域を示し、地域、保護者の理解を促していくことが大切だという話があった。

これは重要な指摘です。大ナタを振るうのは行政の仕事です。「下校時刻を早める」など、地域から反発が出るであろう施策を行政の責任で行っているところが素晴らしいですね。

全群教も、(特に部活問題では)個別の学校努力には限界があるから、教委の責任で「勤務時間内に仕事が収まる環境を作る」ことを要求しています。

しかし、「上からの改革を待つ」のではなく、私たち自身が自覚的に、労働者として当然の権利を主張し、要求していくことが大切です。私たちが現場からの切実な要求を積み上げ、行政が大ナタを振るい、世論を形成していく、そんな流れを作っていきたいものです。

抜粋(日置委員)

太田東高校40周年記念式典に参加した。第15期生のNHKアナウンサーである越塚優さんによる記念講演「目標までのモチベーションの高め方」。非常に話が上手で、夢を叶えていった話は、心に突き刺さるものがあり、生徒たちも大きな刺激を受けたと思う。

「寝たきり社長」として知られている方、この方は特別支援学校を卒業後、会社を立ち上げた方であるが、この方と電話を繋ぎ、会場の生徒と話をした。まずは自分を好きになること、また、自分の体が動かなくなることよりも心配していることは、妬みだということ、人をうらやむことより、自分は何ができるかと考えることのほうが大事であることなどを話し、生徒たちも感動して聞いていた。

単純な疑問。記念式典への参加は必要ないのではないでしょうか。

10月定例会議

10月20日 開会1:00 閉会2:15

抜粋

(河添委員)群馬大学共同教育学部附属中学校の公開研究会に参加した。「生徒一人一人の学びを最大限に引き出す授業の創造」を研究主題とし、また、「ICTを活用した『個別最適な学び』と『協働的な学び』の充実に向けた実践を通して」を副題として、まさに、今、先生方が共有したい実践の公開であったと思う。この研究を通して、子どもたちが、多面的、多角的に、よりよい未来をつくることができるようにと考え、しかも研修を効率化、かつ効果的に行っていこうとしている取組を感じ取ることができた。中でも、勤務時間内の業務の見直しと、教育活動の質の向上の両面を視野に入れて学校改革を大きく進めていることに、校長先生の高いリーダーシップを感じた。

大学付属学校で先進的、実験的な授業を行うこと自体の意義を否定するものではありませんが、理念や方針が未消化のまま、外形だけを整えた「活動あって学びなし」の授業が増えていくことを危惧します。そしてそれが「ひな形」として一般小中に降りてきて、多忙化に拍車をかける事態となるのではないでしょうか。

そもそも今学校では未配置が深刻です。未配置カウントされていなくても、濃厚接触によって勤務できなかったり、短期の病休を繰り返し取っている人もいます。他校の研修を見に行く余裕などありません。

先生たちは時間と裁量さえ確保してもらえれば、自ら学びます。教師の学びを止めているのは「研修不足」ではなく、「違法労働」です。教育委員の方々には、違法労働の解消にこそ、力を注いでいただきたい。

抜粋

(日置委員)全国的に教員の志望者が少ないことが課題となっているが、その中でも群馬県はかなり倍率が確保されていて、素晴らしいと思う。これから教員の定年延長や少子化の中で、受験者数の確保についての見通しを教えてもらいたい。

(学校人事課長)群馬県では、他県に比べ、ある程度確保できているが、手を打たなくてはならない状況であると認識している。

一つに、やはり教員の魅力をきちんと学生や受験者に伝えていくことがある。例えば、大学の説明会の回数を増やしたり、説明会の対象の学年を下げたりしている。今、取り組もうとしているのが、学校の魅力を伝える動画の配信である。これから採用試験全体の改善にも取り組んでいきたいと考えている。今後も大学と連携しながら、採用数の確保をしていきたい。

全群教は交渉の度、「教員という仕事には魅力がある。違法労働をやめさせ、安心して働ける労働環境さえ作れば、希望者は増える」と提言しています。現状は、教え子が「先生になりたい」と言ってきても、「先生は楽しいし、そう言ってくれるのは嬉しいけど、この労働環境では勧められない」と答える状況です。

先生が教え子に、自信をもって勧められる労働環境が必要です。動画配信など要りません。

抜粋

(沼田委員)学校現場の話ではなく民間の話であるが、中小企業にも男性の育児休業が取れる制度があるが、正しい認識がなく「うちは育児休業が全然取れない。制度がそもそもない。」と言う人がいるというのはよくある話である。

もしかしたら、学校の先生の中にも制度が存在しているという認識を持っていない人もいると思うし、制度を知らないために苦労したということもあると思う。先生方が、自分を守るためにも、利用できる制度について情報を得られるようになっていることも大切だと思う。

これは大切な指摘です。育休は法律で定められた権利ですから、申し出た人に「取らせない」などということがあれば違法です。法的な権利をみんなが知り、その権利を行使していくことで、「当然の権利を行使することが当然である働き方」を実現することができます。

「自分が権利を行使したら他の人に迷惑がかかるから…」と一人一人が我慢することで、「当然の権利を行使しないことが当然である働き方」になってしまいます。そして産休や育休をとる人が「迷惑かけてすみません」という空気が醸成されます。これは前近代的で不健全な社会です。

9月定例会議

9月16日 開会1:00 閉会1:38

特に言及すべき点が見当たりません。組合との交渉では「教員の長時間労働解消を最優先事項として取り組んでいる」と言っていますが、それについての言及は一切なく、さらに未配置問題に触れることもなく、30分程度で終わっていることに驚きました。

異常な労働環境は病休者、退職者を量産しています。そして学校の過酷な状況が世間に知れ渡ってきたことで、教職を目指す学生は減っています。

教員不足への対策として、全群教は一貫して「労働環境の改善(=法令を守ること)」を要求していますが、県教委は対策として、「大学への説明会の回数を増やすこと。受験日程を早めること。教職の魅力を発信する動画を作成すること」を挙げています。

8月定例会議

【意訳すると】

教育委員「全国学テの成績が振るわないが?」

事務方「はばプラの活用を徹底します」

教育委員「群馬の先生、学びが足りないのでは?」

事務方「研修を強化します」

ということでしょうか?

学テは不要

全教は文科省に全国学テの中止を要求しています。

全群教は県教委に全国学テに参加しないことを要求しています。

点数は「学力の特定の一部分」でしかありません。しかしテストを悉皆で行い、県ごとに点数で並べれば、単なる点取り競争になることは、導入前から分かっていたことです。案の定、多くの不正や問題が起こっています。本当に「調査」が目的なら、抽出で行った方が不正も起こらず、正確なデータが得られるはずです。

強引な政治決定によって全国学テが導入されましたが、文科省でさえ「この調査により測定できる学力は特定の一部分であることや,学校評価の中で体力なども含めた教育活動の取組の状況等を示し,調査結果の分析を踏まえた今後の改善方策等を併せて示すなど,序列化や過度な競争をあおらないような工夫や取組が必要である」と言わざるをえないのです。

文科省(中教審)も「教育は、教師と子どもたちとの人格的ふれあいを通じて行われる営みである」と認めています。「学テの順位を上げるために『はばプラ』をもっと使え」となったら、教育の本質からどんどん外れていってしまいます。

そして「はばプラ」では、画一的な授業の型が示されています。本来授業は、それぞれの教師が目の前の子どもたちの実態に合わせ、工夫して創るものです。「はばプラも参考にしてもよい」という程度ならまだしも、教師の裁量を奪い、定型の授業を押し付けるようなことがあってはなりません。

教師の学びの阻害要因

「教師が学び続けること」の重要性については同意しますが、そのために必要なのは「時間」と「裁量」です。教師はそもそも「よい授業をしたい」と思っているし、そのために学びたいと思っています。1時間の授業のために、2時間も3時間も勉強したいし、休みの日には本を読み、旅をして、教養を深めたいのです。

その、教師の学ぶための「時間」と「裁量」を奪っているのが、今の長時間過密労働と押し付けの研修です。「学びが足りないから研修を強化する」ということを繰り返してきた結果が、多忙感の加速と、教師という仕事の魅力低下なのではないでしょうか?

議事録を読もう

今後、「はばプラ活用の徹底」「研修の強化」が押し付けられるかもしれません。そうなったとき感情的に反発するのではなく、論理的におかしな点を指摘するために、議事録にも目を通し、自分なりに論点整理をしておくとよいかもしれません。

抜粋

(益田委員)全国学力・学習状況調査結果について。小学校は「全国平均と同程度あるいは下回った」、中学校は「全国平均を上回った」という傾向が書かれているが、毎回同じような印象を受ける。同じ群馬の子どもたちなのに、どうしてなのだろうという分析はとても大事である。改善していかなければならないだろうと思う。

(義務教育課長)県としては、これまで「はばたく群馬の指導プラン」を基にして取り組んできているが、教科専門である中学校よりも、先生が全ての教科を持つことが多い小学校にとっては、専門的な部分の支援が足りていなかったのだろうと感じている。この傾向が続いていることについては、真摯に受けとめ、改善に生かしていかなければならないと考えている。

(益田委員)「はばたく群馬の指導プラン2」は、全国学力・学習状況調査で出されているような学習過程を重視して作成されている。それをもう一度、小学校で徹底されているのかということを検証し、できていなかったのだとすれば、どうすればいいのかということを、県としてやり直さなくてはならない時期なのではないか。

(平田教育長)委員がおっしゃるように、小学校で、基礎的な知識や技能を超えて、自分の頭で考えるというところが本当にできているかという検証が必要だという意見も、もっともだと思う。義務教育課、デジタル教育推進室で協力し、委員の意見を踏まえて調査してもらいたい。

(沼田委員)どういったことがあれば、「令和の日本型学校教育」で示されている学び続ける教師像を群馬県で実現できるのか。学び続ける教師を目指そうとしたときに、一つの指標として、定期的に研究会に参加しているという項目が上がってくることは重要であると理解している。これを上げていくために、どういう取組が必要なのか、知見や意見があったら伺いたい。

(平田教育長)「子どもたちに自らの学びを」ということは、「先生方も自らの学びを」ということが大事なキーワードになる。もちろん働き方改革、多忙化解消をきちんと考えた上で、今の質問の趣旨を踏まえ、総合教育センターと義務教育課で連携してお願いしたい。