高崎7時開門問題 11/5声明及び記者会見

目次

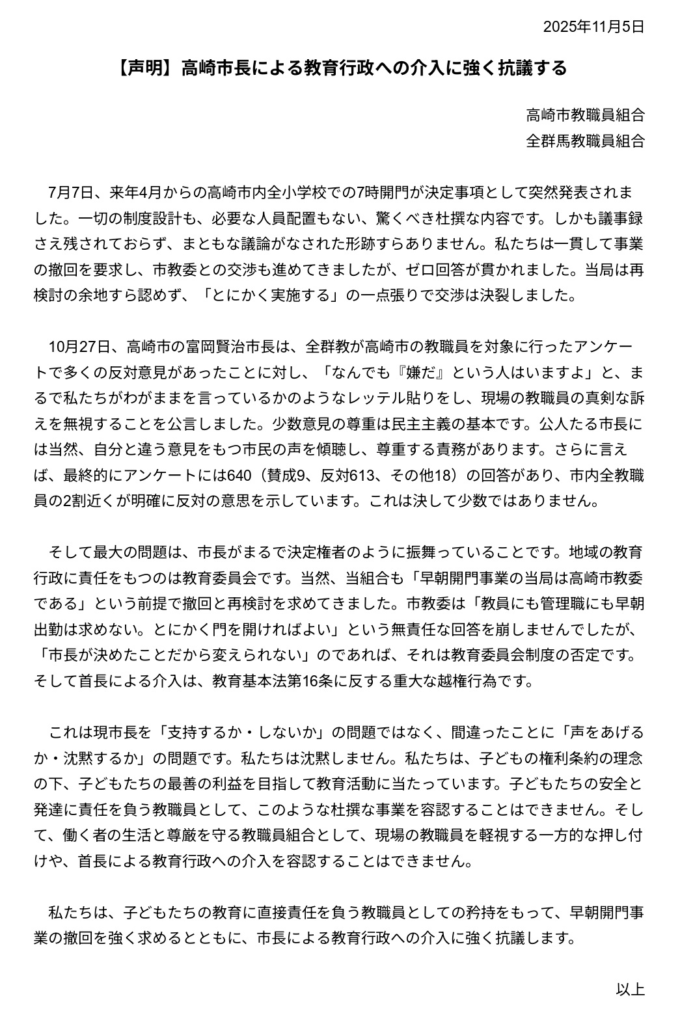

【声明】高崎市長による教育行政への介入に強く抗議する

7時開門問題の経緯と事業内容

7月7日、来年度4月からの7時開門事業開始が発表される。決定内容は「校務員に時間外手当を支給し、7時に開門する」ことのみ。一切の制度設計がなく、必要な人員配置もない、想定される問題等について議論を重ねた形跡もない、他に類を見ない杜撰な内容。

「教員の負担は増やさない」と言いながら、運用方法や制度を利用する児童の把握等は学校任せ。すべてを学校任せにしておきながら、市教委は「教員の負担は増えないのだから、教員の意見を聞く必要はない」というスタンス。

8月8日、高崎市教組・全群教の連名で声明を発表。同日、高崎市教委及び高崎市長あてに事業撤回を求める要求書を提出し、教委交渉及び市長懇談の設定を要求。

8月20日、記者会見。事業内容の杜撰さと決定プロセスの問題が広く知られるようになる。

10月16日、市教委交渉(市長との懇談要請については一切の応答なし)。全国163団体からの賛同署名提出。前回の要求に対しゼロ回答であったため、再要求書を提出。

10月17~31日、高崎市内の教職員にアンケートを実施。(賛成9/反対613/その他18)

11月5日、2度目の記者会見。

11月10日、教育長を含む5名の教育委員、教育委員会事務局及び市長宛てにアンケート結果と今後の提言(事業の再検討や賛否の悉皆調査等)を提出。

10月16日の市教委交渉の内容

10月16日、高崎市教委と交渉を行った。要求書提出(8月8日)から2ヶ月以上待たされた挙句、時間を30分に制限される不当なものであった。全国から寄せられた163団体(教職員組合136 市民団体22 労働組合5)からの賛同署名も一顧だにされず、完全なゼロ回答であったため、30分のやりとりの後、再要求書を提出。口頭でもよいので10月末日までに回答するよう要求を繰り返したが、多忙のため回答できないと言われ、11月5日の会見に至った。

働く親の支援、子どもの安全を守るという2つの目的で実施する。

「子どもの安全が確保できない」と判断した場合、その学校では実施しないことは可能か?

それは不可能。

問題点

子どもの安全よりも事業の実施を優先している。

組合、現場の教職員の意見を聞く気はないのか。

校長会と連携して進めている。ご意見等あれば聞かせていただく。

問題点

決定後に話をしても決定事項は変わらない。我々はガス抜きを求めているのではない。

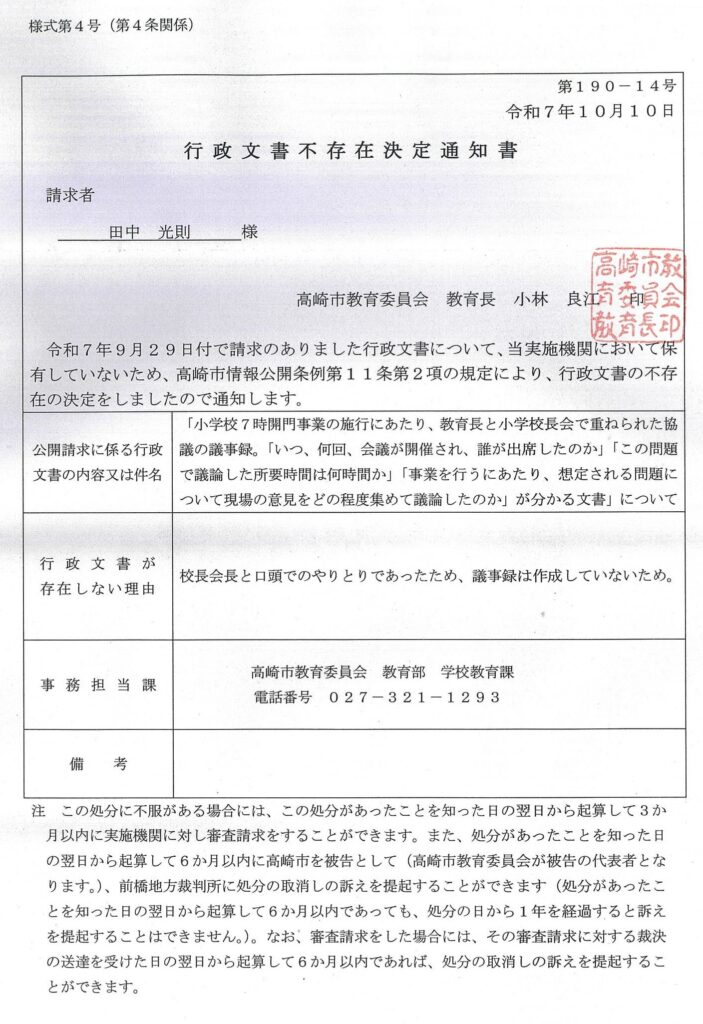

行政文書不存在決定通知書には「校長会長と口頭でのやりとり」とあり、校長会と連携という言葉に疑問が残る。また、教育長・教育次長の「小学校長会と丁寧に協議を重ね、了承を頂いた」という発言も虚偽であったことになる。

「教員の負担は増えない」と言っているが、各学校で対応を決めたり、制度を利用する児童を把握したりすることなどは教員の負担ではないという考えか。

各学校の実情に応じて、必要があればアンケート等も取っていくと考えている。

各学校が「勝手にやっている(から負担は増えていない)」ということか。また、児童の安全管理の義務が学校には当然あるが、管理職は必ず7時に出勤するということか。

出勤時間は個人に委ねられている。早朝開門のために早く来てくださいということはない。

では誰が責任をもつのか?

この事業は学童保育が行っているような見守りという考え方ではない。

「勝手にいろ」ということか。先生が誰もいない中で校舎に子どもをいれるのは無責任ではないか。

だから、学童のような見守り、居場所づくりとかではないので(問題ない)。

安全の問題だけでなく、物がなくなったりなどの問題もある。市のHPでは昨年、受け入れ体制が整っていないから早朝開門はできないと回答していた。体制が整ったのか。

繰り返しになるが、見守りではない。早く登校させたいという親のニーズ、外で待っている子どもたちの安全確保が目的。≪質問に答えない≫

安全のため、例えば三鷹市ではそのための人を雇って、毎日大人が2人ついている。今回の事業はすべて現場任せであまりに無責任。いじめや不審者対策など、私たちには子どもたちを守る責任がある。「子どもが来たら『入りなさい』で済む話」ではない。何かあった場合の責任の所在はどうなるのか。

学校管理下だが、最終的な責任は市となる。

私たちは仕事をしたくないと言っているわけではない。責任をもって仕事をするためには、民主主義のルールに則って、話し合いで決めるプロセスが必要。今回の決定は到底受け入れられない。組合を悪者にしてよいので、一度撤回して再検討してほしい。

問題点

屁理屈にすらならない説明。子どもたちの安全や発達に無配慮・無責任。

- 「子どもの安全のために各学校が自発的にやっていることは教員の負担増には当たらない。よって教員の負担は増えない」というのが市教委の論理。

- 「トラブル発生時は校務員や管理職が対応する」と言いながら、「出勤時間は個人に委ねられており、管理職にも早朝出勤は求めない」という矛盾した回答。

- 「見守り事業ではないから、開門するだけで何もしなくてよい」という、子どもたちの安全や発達への配慮のなさ。あまりにも無責任な回答。

- 「教員は責任をとらなくていい」と言うが、何かが起こったとき、辛い思いをするのは子どもたち。高崎市は、目の前で困っている子どもたちを見捨てる教員を作り出す政策を実施しようとしている。到底容認できない。

10月27日の市長発言について(10月28日朝日新聞デジタルより)

市長

「なんでも『嫌だ』という人はいますよ」と語り、教職員の大勢の考えではないとの見方を示した。

問題点

少数意見(決して少数ではないが)を切り捨てるのは民主主義に反する。そして自分と違う考えをもつ人に対し、「何でも嫌だと言う人」とレッテル貼りをする行為は、公人として不適切。自分と違う意見であっても傾聴し、尊重することは市長としての責務である。

市長

「『ともかく仕事が増えないように』ということでしょう」と発言。

問題点

私たちの主張を一顧だにしない、一方的な決めつけである。8月8日、市長部局に懇談を申し入れたが返答がなく、実現しなかったため、私たちの主張を理解していないと思われる。また、私たちの声明文だけでも読んでいれば、そのような理解とはならないはずである。そして「『ともかく仕事が増えないように』ということでしょう」と発言していることから、「教職員の仕事を増やすことになる」という自覚をもっていることになる。市長には教職員の仕事を増やす権限はない。

市長

「いちいち現場の先生一人一人に聞くことはない。手続き的に問題ない」と強調した。

問題点

「いちいち一人一人に聞くことはない」ことと、「現場の意見を一切聞かずに決め、一方的に押し付ける」ことを同列に並べるべきではない。議事録がないなど、手続き的な問題の有無にも疑問は残るが、仮にそこを不問としても、事業内容の杜撰さそのものに大きな問題があると考える。

市長発言は、教育基本法及び教育委員会制度の主旨に反する

教育基本法 第16条(旧法10条) 教育は、不当な支配に服することなく~(後略)

「教育は、不当な支配に服することなく」という文言、そして教育委員会制度は、学校教育が政治・行政に従属し、戦争遂行に利用されたことへの反省から生まれたものである。地域の教育行政に責任を負うのは首長ではなく、教育委員会である。当然、当組合も「早朝開門事業の当局は高崎市教育委員会である」という前提で、撤回と再検討を求めてきた。しかし発言を見ると、まるで市長が決定権者であるかのようである。

「市の職員(校務員)に開門を命じているだけだから学校は関係ない」という建前だが、校務員の日常の勤務を管理するのは校長であり、施設管理責任も校長にある。「学校は関係ない」ということはあり得ない。そして市長自身が「『ともかく仕事が増えないように』ということでしょう」と発言していることから、「教員の仕事が増える」と認識していることになる。教員の業務を増やす政策の決定を市長が行っているのであれば、完全な越権行為である。(市教委が行っているのであれば給特法の主旨に反しており、どちらも問題)

文科省の指針さえ無視した、杜撰な事業が決定事項として一方的に降りてくる状況では、子どもたちの安全と成長を守ることができない。しかもそれが市長の一声で決まっているのであれば、それは教育委員会制度の否定である。これは市長を「支持するか・しないか」の問題ではない。誤った施策に対して「声をあげるか・沈黙するか」の問題である。

私たちは再度、早朝開門事業の撤回と、教職員組合を交えた熟議を求める。

私たちは「保護者がわがままを言っている」とは考えていない。

本来政治は「子どもを預けて長時間労働せざるを得ない社会」を変えるために動くべきである。しかし現状、困っている保護者がいることは承知しており、児童が門前で待たされている状況があるのであれば、何らかの対策をとる必要があると考える。しかし今回の、実態把握のための調査も、子どもを守るための議論もなく、子どもたちや教職員の人権への配慮もないまま、杜撰な計画を押し付けるやり方は到底容認できないものである。

文部科学省告示第114号 令和7年9月25日

「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」より抜粋

第2章 服務監督教育委員会が講ずべき措置等

第3節 服務監督教育委員会が講ずべき業務量管理・健康確保措置

(2)イ 学校以外が担うべき業務

① 登下校時の通学路における日常的な見守り活動等 教育委員会が中心となり、保護者又は地域住民その他の関係者が担う体制を構築すること。なお、学校の日課表等において定める児童生徒が登校すべき時間は教育職員の所定の勤務の開始時間より後にするものとすること。また、教育職員の勤務時間より前又は児童生徒の下校時刻より後の時間帯に、学校施設において児童生徒を預かる活動を行う必要がある場合には、地方公共団体は、保護者又は地域住民その他の関係者の参加を得て、学校以外が管理を行う体制を構築すること。

市教委・市長への資料提供とお願い

-Google-ドキュメント_page-0001-675x1024.jpg)

-1-300x300.png)