文部省教科書で学ぶ労働組合

文部省著

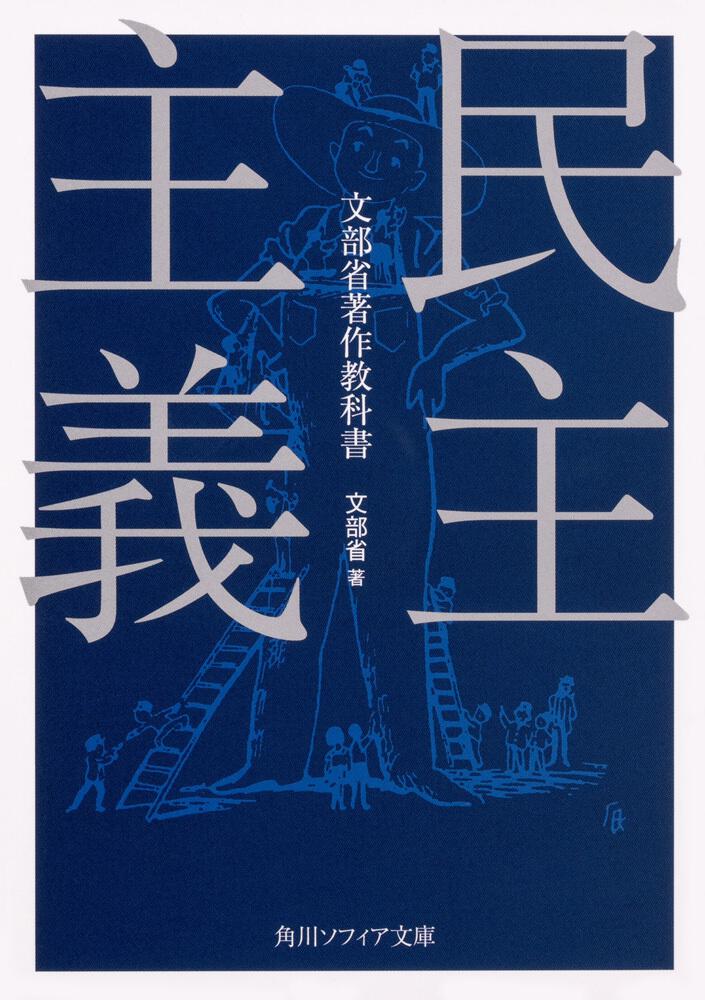

戦後すぐの頃は、多くの人々が(日本政府でさえ)「もう2度と戦争だけはしたくない」と考えていました。そして、そのためには「言われたことに無条件で従うのではなく、自分の頭で考える子どもを育てることが大切」と考えます。そこで文部省が民主主義の教科書を作り、1948年から1953年まで実際に使用されました。この教科書がその後も使われていれば、これほど国民の声を無視する政治にはならなかったかもしれません…。

第十章 民主主義と労働組合

労働組合の目的

労働の条件は、法律上は雇い主と労働者との間に取りかわされた契約によって自由に決められることにはなっている。しかし資本家の方は自分たちにだけつごうがよいような条件を持ち出しうるのに反して、労働者の方は、生活の必要上やむをえずそれを受諾するというふうであっては、その間に結ばれた契約は、けっしてほんとうに自由なものであるということはできない。また、そういう状態をそのままにしておくことは、民主主義の原理に反する。 なぜならば、民主主義の根本精神は、人間の尊重である。

労働者の団結によって作りあげられるところの労働組合は、そのような要求からみて最も重要な意味を持った組織なのである。

人間尊重のために「労働組合は、最も重要な意味を持った組織」であると、文部省が認めています!

もしも労働組合がなければ、同じ職場で働いている人々でさえも、企業主に個別的に雇われ、ひとりひとり孤立した立場で賃金やその他の労働条件をとり決めなければならない。かれらは、自分たちの提供する労働が、どのくらいのねうちを持つものなのか、どこでそれがいちばん求められているか、適正な賃金はどのくらいなのか、というようなことをはっきり知る道がない。会社の都合で解雇すると言われても、ひとりひとりの力では、抗議のしようもないし、抗議しても取りあってはもらえない。失業すれば、すぐさまあすのパンに困るから、どこでも、どんな条件でも、雇ってくれるところがあれば、そこで仕事にありつかなければならない。だから、このように孤立した立場にあることは、労働者にとって最も不利な点であるということができよう。

(組織化されず)孤立した立場が、労働者にとって最も不利と明言しています。労働組合組織率の低下とともに、日本の労働環境が悪化してきたことは偶然ではありません。

労働組合の任務

もしも労働組合という勤労大衆の自主的な組織が存在せず、あるいはその成立が禁ぜられていたとするならば、近代の民主主義の原理は、よしんば法律の形式のうえでは認められ、制度としては確立されていても、実質的にはじゅうぶんに実現されえない。だから、労働組合は、民主主義の原則を近代的な産業組織の中で具体化するものであり、民主主義を単なる法律制度としてではなく、動く生命のある生活原理として発展させてゆくための、不可欠の条件なのである。

「労働組合がなければ、民主主義は実現されえない」と言っています。労働組合の弱体化=民主主義の弱体化です。

労働組合の第一の任務は、適正な労働条件を作りあげることにある。しかし、ただ単に労働条件をよくするというだけならば、独善的な官僚や「慈悲ぶかい」独裁者でもできることであろう。たとえば、ヒトラーなどは、労働者をおだてて「勧喜力行団」という組織を作らせ、大いに勤労大衆のごきげんをとろうとしたことがある。しかし、このようにして与えられた労働条件の改善は、けっして正しいものではない。なぜならば、そこでは勤労者の自主性が無視されているからである。

権利は「恵んでもらうもの」ではなく、「勝ち取るもの」です。例えばヘンリー・フォードは、当時としては好条件で労働者を雇いましたが、私生活まで管理しました。対等な人間ではなく、駒としてしか見ていません。

民主主義の政治は、「国民のための政治」である。しかし、「国民のための政治」ならば、どんな方法で行われてもよいというのではない。「上から」の命令によって国民の幸福が増進されえたとしても、それは民主主義ではない。国民自らの力により、国民自らの手によって、国民のための政治を行うのが、真の民主主義である。それと同じく、政治的な野心家や、労働者の後に隠れているボスの力によってではなく、労働者自らの力により、勤労大衆自身の団結によって、働く者の生活条件を向上させてゆくのが、労働組合のほんとうのあり方である。

「権力者に服従している限りは安全を保障され、見かけ上は幸福に暮らせる」。これは人間にとって本当の幸福とは言えません。自分たちのことを自分たちで決め、自分たちの幸福を実現していくのが本当の民主主義です。

労働組合は、自治的な組織を持った民主主義の大きな学校であるということができよう。それだから、労働組合の任務は、けっして賃金の値上げや労働時間の短縮やその他の労働条件の改善を要求するという経済上の目的だけに尽きるものではない。労働組合は、それ以外に更に重要な社会的・文化的な任務をになっているのである。

学び合い、力を合わせて戦い、権利を勝ち取る。そういった経験を通して私たちは「民主主義とは何か」を学び、人間として成長していきます。多くの人が民主主義について実地的に学ばない限り、民主主義社会が実現できないのは道理です。労働組合はまさに「民主主義の学校」なのです。

産業平和の実現

工場が動き、生産が行われ、利益があがるのは、主として労働の力によるのであるから、それについて労働者の発言を重んずるのは、当然で正しいことである。経営者側に、労働者の人間としての基本的な権利とその正当な要求を尊重する民主主義的な気持があるならば、いろいろな問題も、穏やかな話しあいで解決がつかないはずはない。そこに、おのずから産業平和への道が開かれてゆくであろう。

「利益を生み出すのは労働の力」、アダム・スミスやマルクスの言う『労働価値説』です。経営者の人格に関わりなく、労働者自身が団結して抵抗しなければ、資本主義は自ずと労働者を「駒」として扱おうとします。ここでの記述は、経営者側の人格に期待する内容なので不十分に感じます。

団体交渉

労働組合が発達するまでは、労働条件は経営者側の一方的な意志によって決定されるのが常であった。これに反して、労働組合の発展に伴ない、労働賃金・労働時間・休日その他の条件は、経営者側と組合の代表者との間の団体的な交渉によってとり決められる。前には、個々の労働者が別々に雇い主と交渉するために、だいたいとして雇い主側の決めた条件に甘んじなければならなかった。しかるに、団体交渉によれば、労働条件の主たる内容は、一般の標準とにらみあわせて、合理的に決定されうるようになる。

「労働者は団結しなければならない」という、まさにその通りの内容です。しかし実際には「団体で交渉すれば、労働条件は合理的に決定される」とは言い切れない。団体で交渉してもなお、経営者側の方が圧倒的に有利であるから、団体行動権が認められているのです。

日本の労働組合

日本人には、長い封建主義の習慣から、頭ごなしの強い意見を主張する者があると、つい「さわらぬ神にたたりなし」といった気持で、言うべきことも言わずに、それに従ってしまう傾きがある。労働組合の中にそのような傾向があらわれると、組合はやがて少数のボスに占領されてしまう。組合を動かすものは、組合員全体の盛りあがる意志でなければならない。労働組合を、単なるボスの道具や闘争の武器にしてしまうことがなく、その本来の経済的および精神的な使命にかなった組織たらしめるのは、すべての組合員の大きな責任であることを忘れてはならない。

組合の中でも「長いものに巻かれる」のであれば、それは民主主義ではないということです。しかしそれ以前に、そもそも組合に加入しない人が多いことの方が問題です。戦後の逆コースの中、組合員が減り続けたことで、日本社会は少数のボスに占領されてしまいました。

労働組合の政治活動

労働組合の当面の活動は、労働者の生活条件を向上させるという経済上の目的に向けられる。しかし、この経済上の目的は、単なる経済活動だけでは容易に達成されない。一国の経済問題の解決は、政治のいかんによって左右されるところがすくなくない。したがって、労働組合は適正な労働条件を確立するために、政治に対して強い関心を持たなければならない。

非常に重要なポイントです。「労働組合が政治について発言するのはおかしい」とを言う人もいますが、すべての問題は地続きです。教育予算を減らして軍事や大型公共事業に熱心な政府では、まともな教育はできません。戦後の日本では文部省でさえ「労働組合は政治に対して強い関心をもつべき」と言っていたのです。

政党の場合ならば、党員に対して、党の掲げる綱領に従って行動することを要求しうる。これに反して、労働組合は、労働条件を改善し、労働者の生活を向上させるという共通な利害関係をもつ人々の、自主的な団結である。したがって、組合員が、どういいう政治上の主義主張に共鳴し、どの政党を支持するかは、各人の自由でなければならない。

これも重要です。組合は要求によってつながる組織です。組合員がどの政党を支持するか、あるいは支持しないかは自由であり、「○○党を支持しなさい」ということはあり得ません。ただし、政治に働きかけるために様々な政党に協力を求めることはあります。

労働組合の任務は、勤労大衆の基本的人権の擁護であり、適正な労働条件の獲得であり、働く人々の精神的文化的水準の向上である。ゆえに組合は、これらの目的にかなった法律が制定されるように、国会に向かって要望すべきであるし、これらの目的を妨げるような立法に対しては、それを阻止することに努力すべきである。また、労働者の立場を守るための立法が制定されても、政府がその精神を行政のうえに生かしてゆく熱意に欠けるようなことがあってはならないから、その意味では、政府とも連絡をとり、労働行政を正しく運用するように激励(?)してゆかねばならない。

「組合が国会に対し影響力を行使すべき」というのは正にその通りです。「政府とも連絡をとり、労働行政を正しく運用するように激励」という表現は文部省作成教科書の限界なのかもしれません。激励というより監視と批判が必要です。

労働組合は、自治的な組織を持った民主主義の学校である。しかし、学校といっても、そこには特別に民主主義のことを教える先生がいるわけではない。また、先生からことばでもって教えられたことだけでは、決して民主主義の精神を身につけることはできない。民主主義は、それを自分たちの力で築き上げ、それを自分たちで運用し、それが自分たちみんなの生活をどれだけ向上させうるかを体験することによって、はじめて、ほんとうに自分たちのものになる。その意味で、労働組合では、組合員のたれしもが先生であると同時に生徒でなければならない。

「民主主義とは、自分たちで運用することによって、初めて自分たちのものになる」。正にその通りです。民主主義は、誰かに与えてもらうものではありません。

問題点

基本的にはとてもよいことが書いてあります。この教科書がその後も使われていれば、日本にも民主主義が根付いていたかもしれません。

しかし問題もあります。「政府は常に正しい」「経営者は話せば分かる」という前提で書かれているように感じます。しかし現実は、政府が常に正しいわけではなく、経営者は話せば分かるとは限らないから、ストライキ権が保障されているのです。

また別の章では、執拗に共産主義を敵視(蔑視)した書き方をしています。当時の世界情勢が関係しているのでしょうが、冷静さを欠き、違和感が残ります。(明神勲氏の論文が参考になります)

しかし基本的には、よい教科書であると感じます。労働組合とは何なのか、まずはこの教科書で概要を学び、より深い部分を実際の組合運動の中で学んでいってもよいのではないでしょうか。